フォームローラー・スティックローラー・ボール今はセルフケアの道具が手に入りやすく、

“自分で体を整える時代” が当たり前になってきました。

しかし実際には、

- 正しい効果を引き出せていない

- ゴリゴリしているのに変わらない

- どこに効いているかわからない

- そもそも筋膜リリースの意味が分からない

というケースがとても多いのが現実です。

この記事を読めばわかること

この記事では、TMCでの実践データをもとに、

- 筋膜とは?

- 筋膜が硬くなる理由

- 筋膜リリースが効果を出す仕組み

- 最も効率よく結果が出るセルフ筋膜リリースのやり方

- 年代・競技ごとの具体的な実例

をまとめて解説します。

特に、

「1部位4〜6ロール × 15〜30秒 → ストレッチ」 の流れは、

誰でも今日から実践でき、効果を実感しやすい方法です。

ただし、同じ「4〜6ロール」でも、

年代・競技・体のクセによって最適な“強さ・頻度・順番”は変わるので、

本記事は“ベースの考え方”として参考にしてみてください。

【筋膜とは?】

体をつなぐ“立体ボディスーツ”

筋膜(Fascia)とは、筋肉・骨・内臓・神経・血管など、

身体のほぼすべてを包み込みながらつなぎ合わせている膜組織です。

イメージとしては、

全身を覆う「立体的なボディスーツ」

筋膜は以下のような役割を持ちます。

- 姿勢を保つ

- 力を伝える

- しなやかな動きをつくる

- 全身のバランスを整える

さらに筋膜は 360度に伸縮できる粘弾性 を持ち、

スポーツに不可欠な「しなり」「捻転」「連動」を生む最外層の組織です。

【筋膜が硬くなると何が起きる?】

“体が重い・痛い・動けない”の根本原因に

まず結論として、筋膜が硬くなる原因は主にこの5つです。

■ 筋膜が硬くなる主な理由

- 長時間の座り姿勢

- 運動不足

- ストレス

- 冷え・寒暖差

- オーバーユース(使いすぎ)

筋膜の滑走性が失われると、

- 肩こり

- 腰痛

- 股関節のつまり

- 背中の張り

- パフォーマンスの低下

が起きやすくなります。

TMCで多い、

「マッサージしても戻る」

という悩みの多くは、筋膜の硬さが原因 になっています。

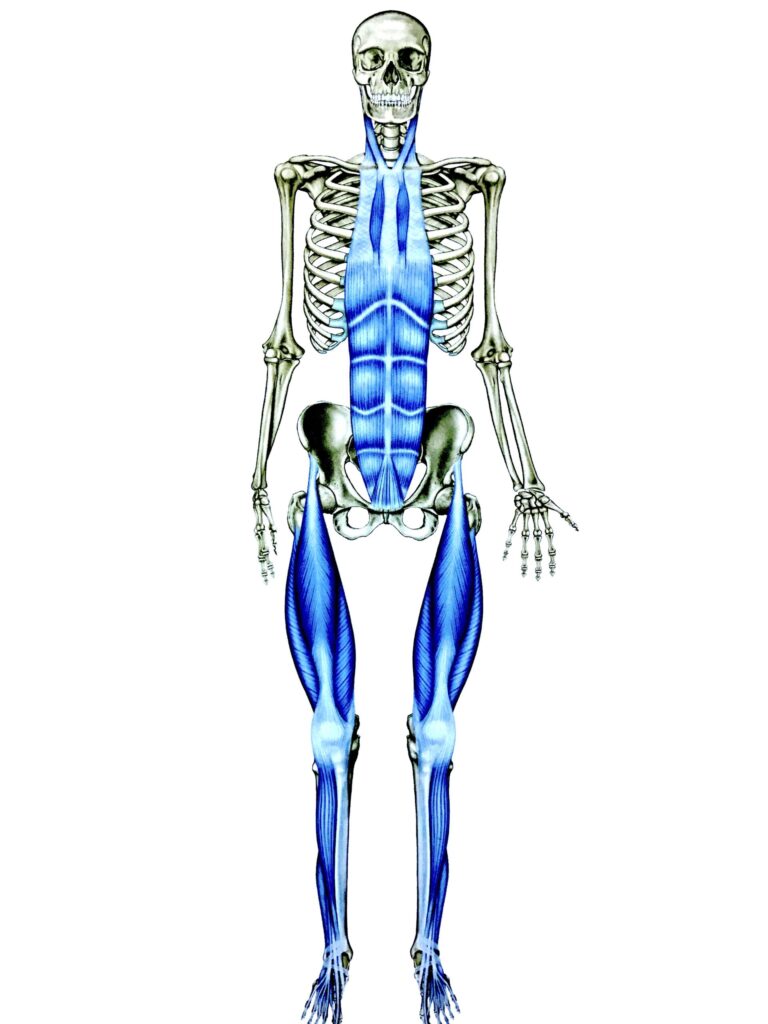

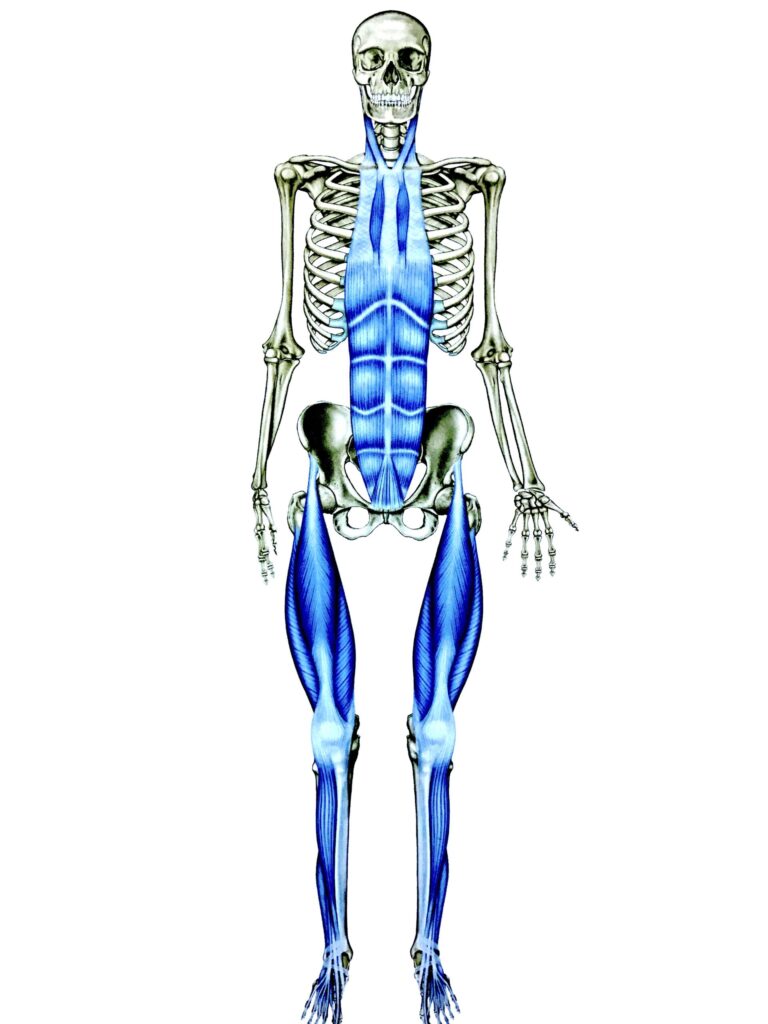

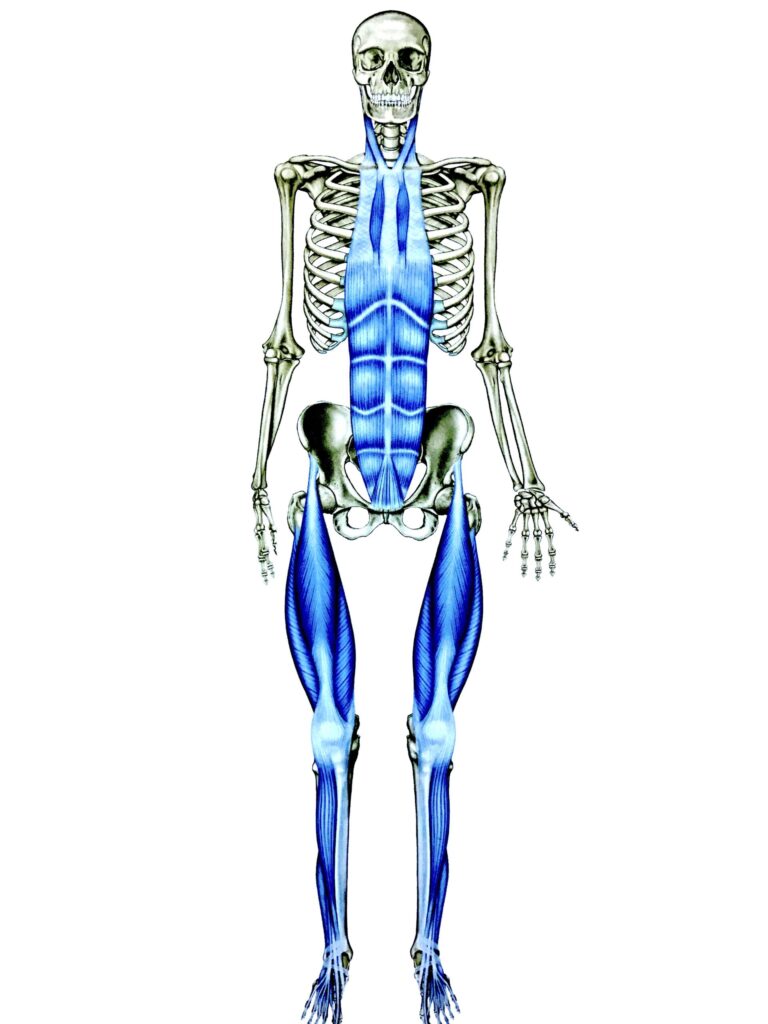

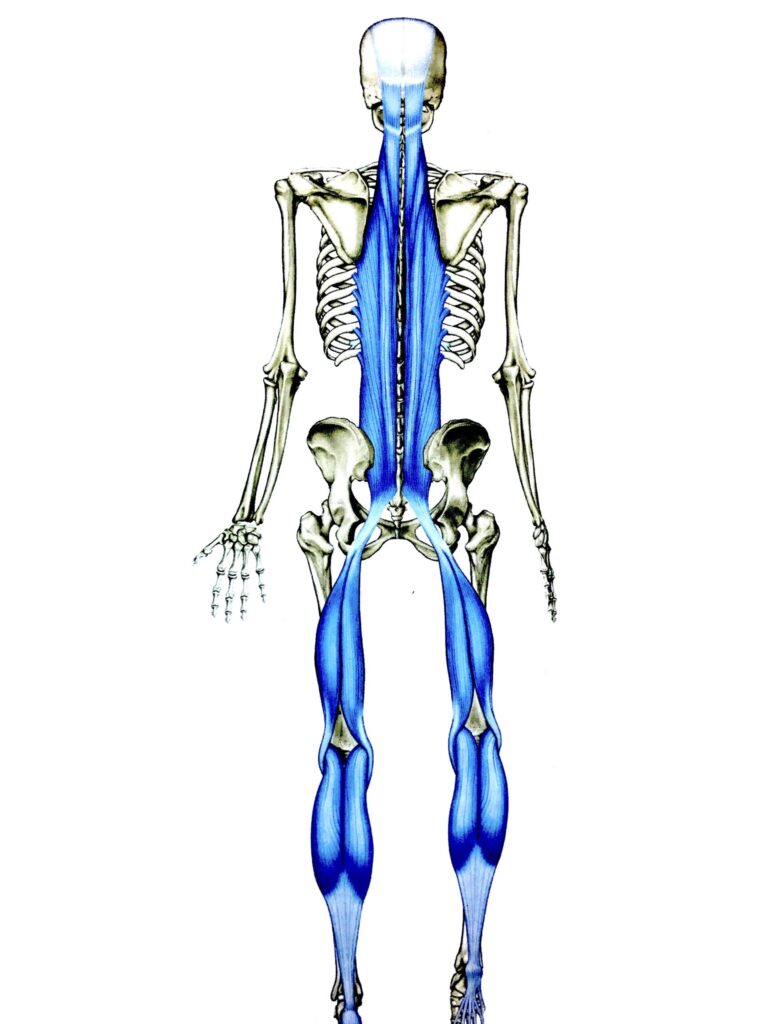

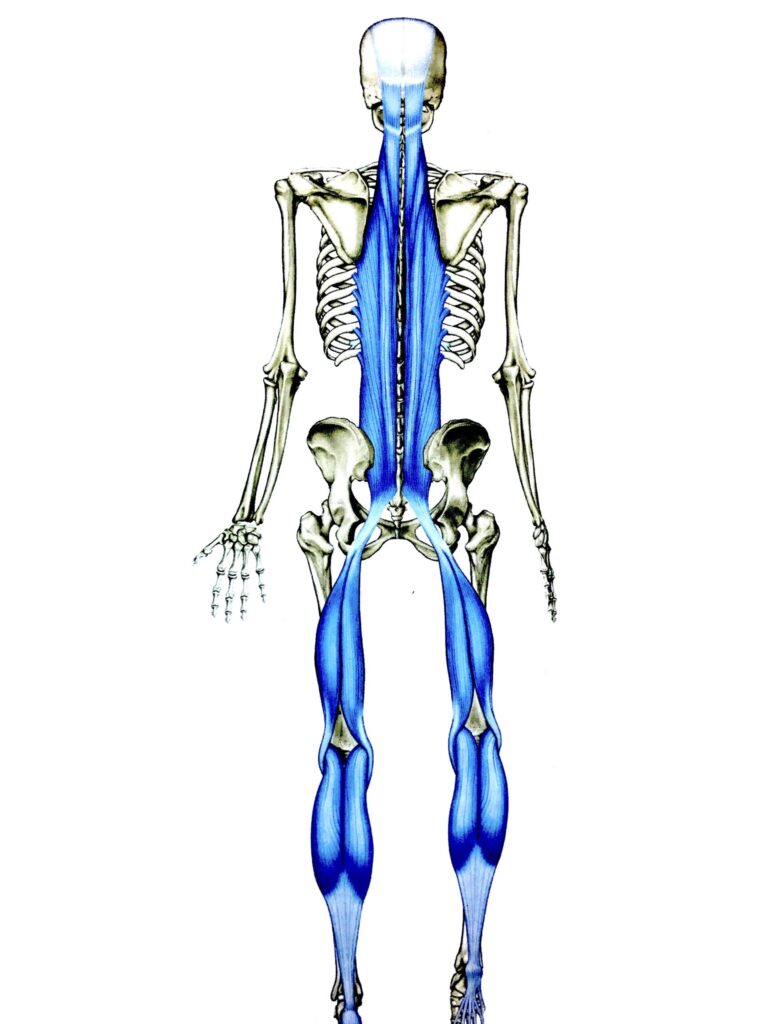

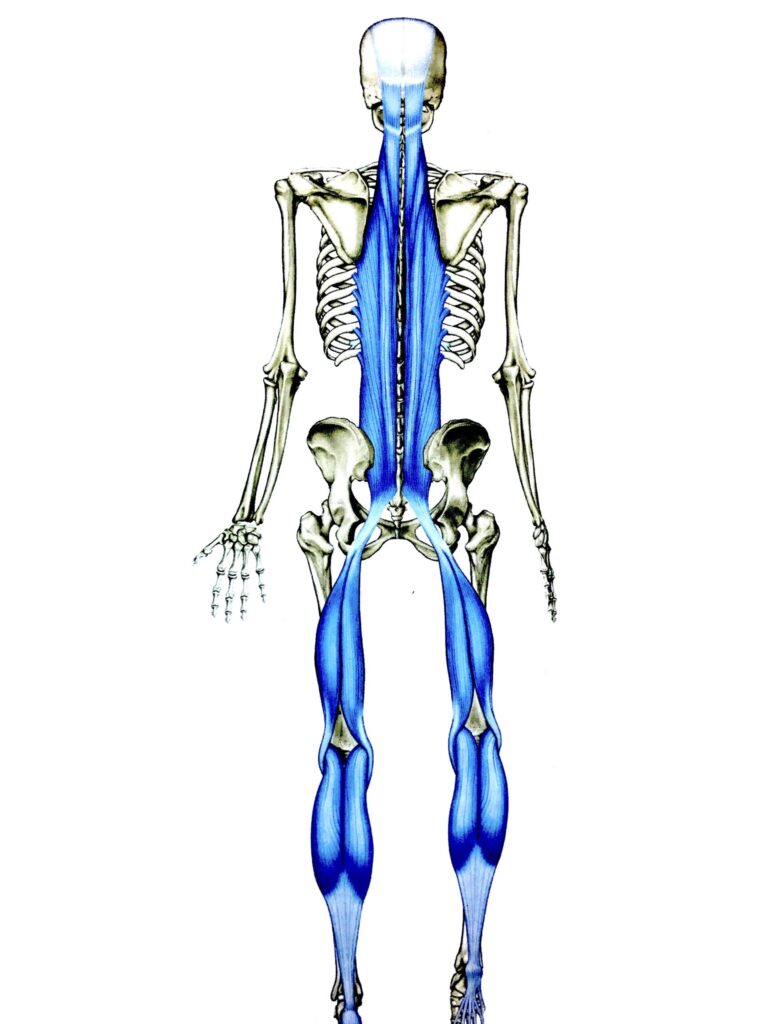

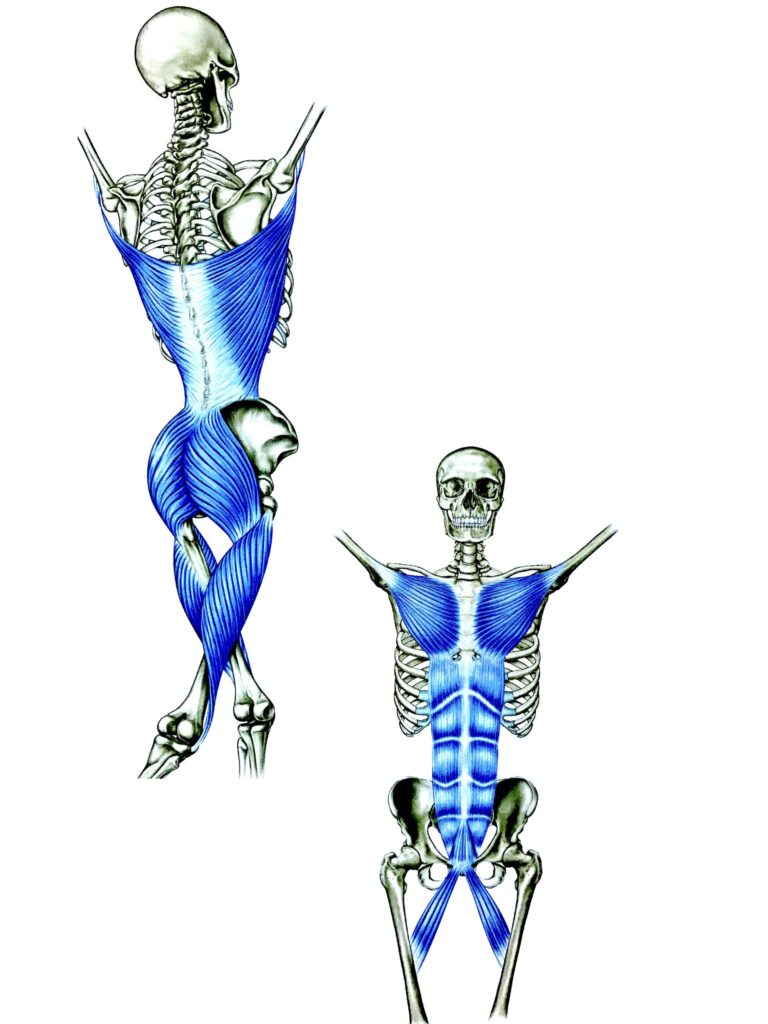

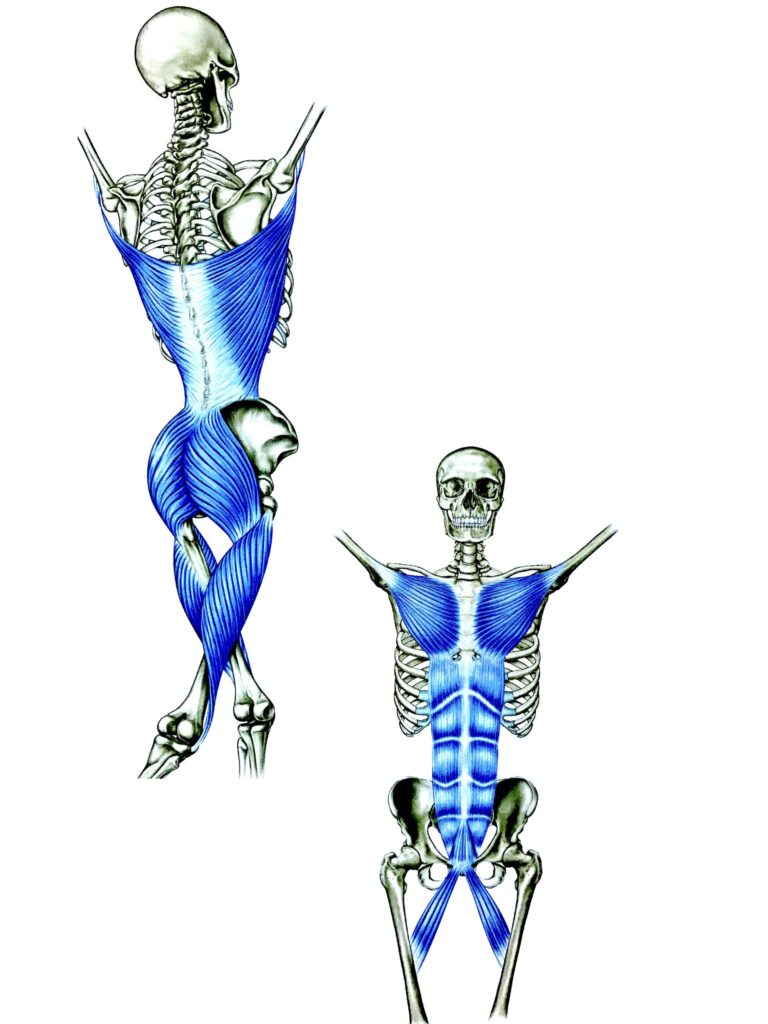

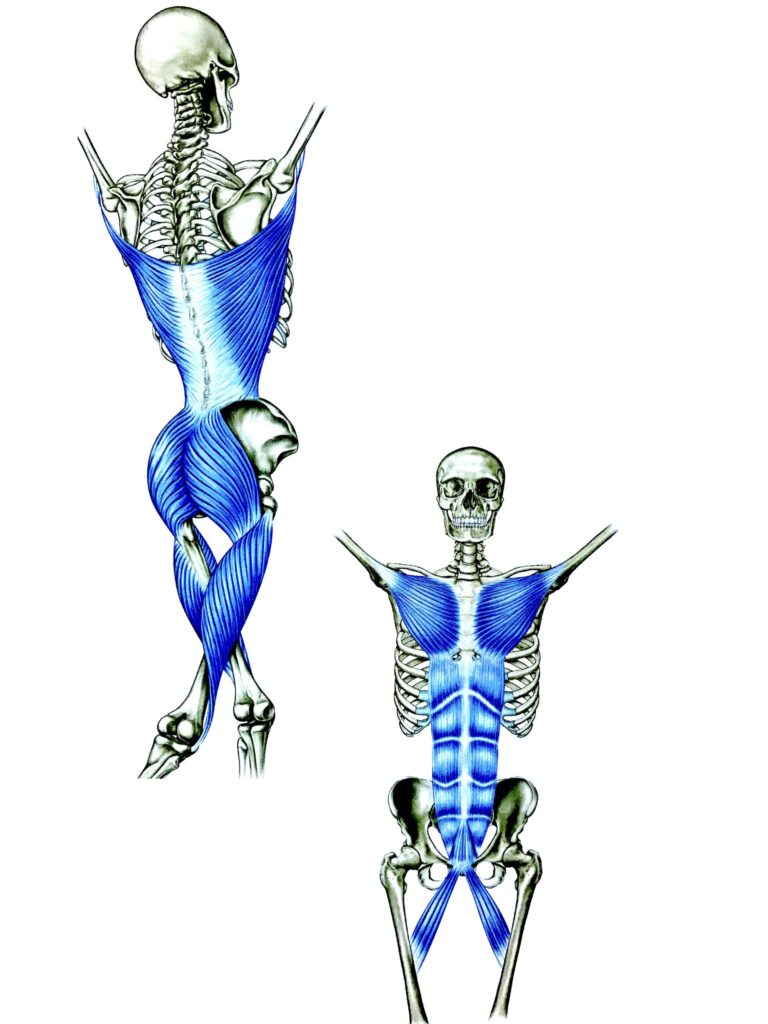

【筋膜のつながり(アナトミートレイン)】

“ツボの流れ”のように全身をつなぐライン構造

筋膜には、全身を貫く“流れ=ライン”があります。

東洋医学で言う「ツボ(経絡)」に似たイメージです。

■ 代表的なライン

- 表層フロントライン(SFL)

- 表層バックライン(SBL)

- スパイラルライン(SL)

- ラテラルライン(LL)

- ディープフロントライン(DFL)

肩の不調が足首の硬さから来たり、

腰の痛みが胸郭の硬さから起きるのは、

この“つながり”のためです。

【筋膜リリースの効果】

筋膜が整うと、体は一気に変わります。

- 肩・股関節の可動域が広がる

- 動き出しが軽くなる

- 姿勢が安定する

- 捻転・しなりが出やすい

- スポーツの動きがスムーズ

- ケガ予防・疲労回復

- パフォーマンスアップ

筋膜リリースは、

動きの基盤を整えるケア

アスリートにも大人の不調改善にも欠かせないコンディショニングです。

【セルフ筋膜リリースの正しいやり方】

“畑を耕す”イメージが一番わかりやすい

セルフ筋膜リリースは、やり方を変えるだけで効果が大きく変わります。

■ ① フォームローラーは「4〜6ロール・15〜30秒」で十分

長時間ゴリゴリする必要はありません。

- 1部位 4〜6ロール

- 時間は 15〜30秒以内

- 圧は「痛気持ちいい」程度

筋膜は表層を滑らかにするだけで十分効果が出ます。

※ここでお伝えしているのは“TMCでの基本目安”です。

ケガの有無や競技レベルによっては、

ロール数や圧の強さを調整した方が良いケースもあります。

■ ② 畑で例えると「耕す=筋膜リリース」

筋膜が硬い状態は「固い土」のようなもの。

フォームローラーは、

固まりをほぐし、動きやすくする“耕す作業”

というイメージで行うと、力加減が自然と整います。

■ ③ リリース → ストレッチのセットが最強

耕した土を平らにするように、

リリース後はストレッチを行うことで、

- 筋膜の伸長性UP

- 弾力性UP(しなり)

- 水分が入りやすい

- 疲労物質が流れやすい

→ 可動域・パフォーマンスが劇的に変わる。

この順番が一番効果的です。

同じ「筋膜リリース+ストレッチ」でも、

どの部位をセットにするかで動きの変わり方が大きく変わるため、

TMCでは競技や動作に合わせた“ペアの組み方”まで細かく設計しています。

■ ④ アスリートに必要な理由

筋膜は“体を1枚のシートのように包む動作のつなぎ役”。

ここが整うと、

- しなり

- 捻転

- 回旋

- 股関節の切り返し

- 体幹のつながり

が一気に改善します。

【アスリート実例|年代・競技ごとに異なる“筋膜リリースの使い分け”】

TMCでは、ジュニアから大学生・社会人アスリートまで、

競技 × 年代 × 体の特徴 に合わせてセルフ筋膜リリースを指導しています。

同じフォームローラーでも、

同じボールでも、

「どこをどう使うか」で体の反応が全く変わる ため、

競技特性に合わせた使い分けがとても重要です。

以下に、実際の現場で多く使われている“リアルな例”をまとめました。

■ 空手選手(小学校高学年〜中学生)

空手は「突き・蹴り・構え・切り返し」の4つが軸になる競技。

この年代は成長期で筋膜が硬くなりやすく、ケアの習慣が結果を左右します。

▼ よく使う筋膜リリース部位

- 太ももの前(大腿四頭筋)

- 肩甲骨まわり(広背筋・僧帽筋)

蹴りの軌道を安定させるための「太もも前の滑走改善」、

突きのスピードを上げる「肩甲骨のしなり作り」を目的にしています。

▶ ボールを使った“腸腰筋・お尻のダイレクトストレッチ(筋膜リリース)”

この年代の空手選手に最も多い課題は、

- 腰が落ちずに高い構えになる

- 蹴りの振り上げで股関節が詰まる

- 切り返しで骨盤が動かない

これらの根本原因が 腸腰筋とお尻の硬さ。

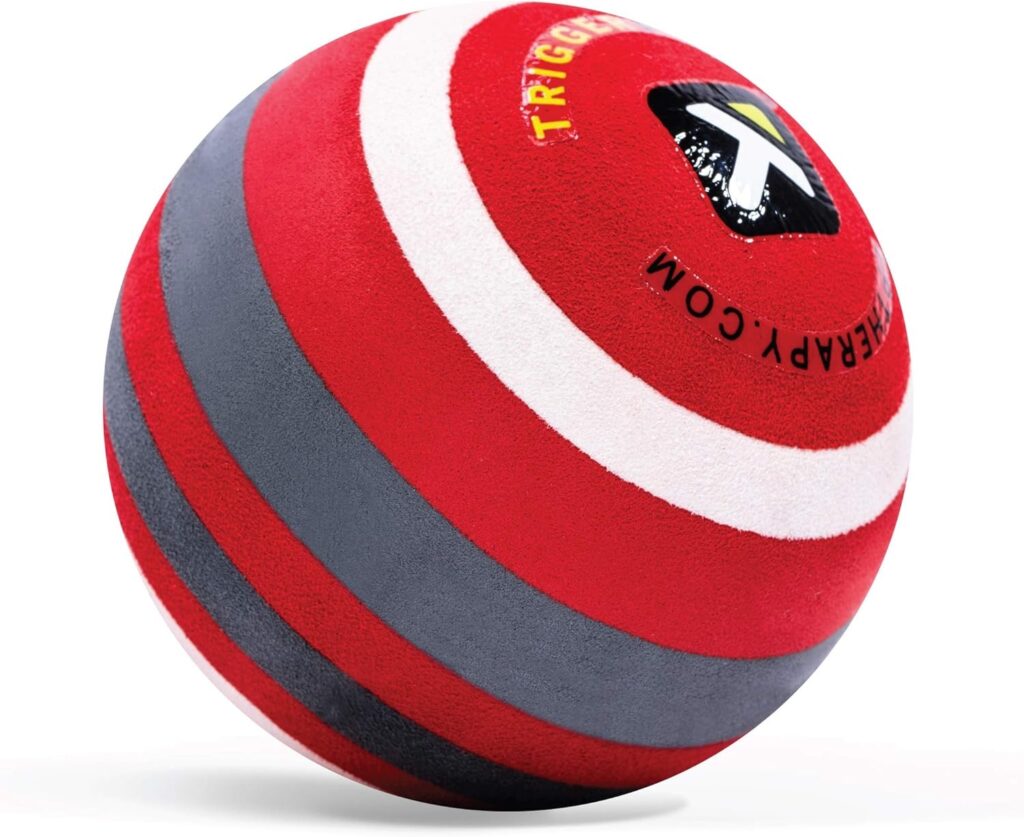

そこでTMCでは、

- テニスボール

- 野球ボール(硬式・軟式)

- トリガーポイント系マッサージボール

などを使い分け、

腸腰筋・大臀筋・中臀筋にダイレクトで圧を入れるケア

を指導しています。

蹴りの振り上げ、構えの安定、スピードの乗りが大きく変わるため、

空手では“最優先で覚えてほしいセルフケア”です。

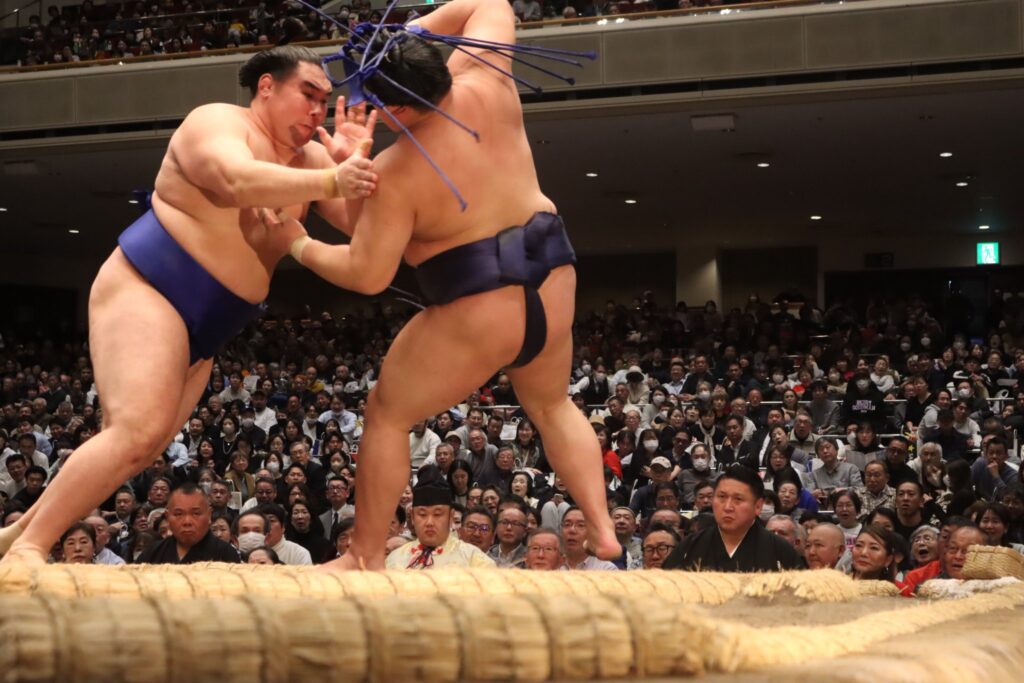

■ レスリング選手(高校生)

レスリングは特に「低い構え・切り返し・全身の連動」が重要。

構えの低さから、腸腰筋・お尻の筋膜が硬くなりやすい競技です。

▼ よく使う筋膜リリース部位

- 背中(脊柱起立筋・広背筋)

- 胸(大胸筋・小胸筋)

- 太ももの前(大腿四頭筋)

- 腸腰筋

- 臀部(大臀筋・中臀筋)

特に腸腰筋は、

タックル・切り返し・姿勢維持に最も関わるため、

“絶対に外せないケア”として指導しています。

▶ 腸腰筋・臀部のボールリリースが必須

レスリングは体格差や重心の奪い合いが勝敗に直結するため、

腸腰筋の硬さ=動けない・踏ん張れない原因

になります。

使用するボールは、

- 硬式野球ボール

- ラクロスボール

- トリガーポイントボール

など、やや硬めを使うことが多いです。

深層の“ズーンとした硬さ”を狙うには、

ある程度の硬度が必要になるからです。

レスリング選手には、空手・野球と同様に

腸腰筋リリースの習慣づけ が重要になります。

■ 野球選手(中学生〜大学生)

野球は「しなり・回旋・軸」がすべての基礎。

特にスイング・投球動作では、筋膜の連動性が結果に直結します。

▼ よく使う筋膜リリース部位

- 広背筋(スイング・投球のしなり)

- 背中〜胸郭(回旋の可動性)

- 太ももの前(踏み込み動作)

- 腸腰筋(股関節の切り返し)

- 臀部(力の伝達ライン)

特に腸腰筋は、

- 重心移動

- 切り返し

- 下半身から上半身へのエネルギー伝達

の中心になるため、

空手・レスリングと同様に “最優先ケア” となります。

▶ ボールによる腸腰筋アプローチが非常に効果的

野球選手の腸腰筋は「常に張りやすい」。

使用するボールは、

- 軟式(中学生)

- 硬式(高校生以上)

- トリガーポイントボール

- ラクロスボール(深層狙い)

など、年齢と体格によって調整します。

腸腰筋が緩むと、スイングの“切れ”と“しなり”が変わる。

これはほぼ全選手に共通して現れる変化です。

■ 小学生(低学年)の場合

小さい子には、フォームローラーの硬度が強すぎるため、

スティックローラー+ソフトボール が中心です。

- 痛みが強くない

- 筋膜がまだ薄い

- 深い圧が必要ない

ため、ソフトなケアを優先します。

TMCでは、

- スティックローラー(軽めの圧)

- テニスボール(柔らかめ)

をベースに、

「セルフケアへの抵抗感をなくす」

「まず習慣をつける」

ことに重点を置いています。

■ 使用する“ボール”の種類と使い分け

腸腰筋・お尻にアプローチする際は、

硬さ・大きさの違うボールを使い分けることで効果が変わります。

- テニスボール:柔らかめで初級

- 軟式野球ボール:中程度の強さ

- 硬式野球ボール:深部へ届く

- ラクロスボール:硬めで深層筋に最適

- トリガーポイント系ボール:形状・硬さが豊富

- 小型〜大型マッサージボール:胸・背中にも対応

選手の体質・痛みの有無・目的によって、

最適なボールを選択します。

■ フォームローラーの種類と特徴(目的によって使い分け)

TMCではフォームローラーも“目的別”に使い分けています。

深さ・刺激・表層へのアプローチが違うため、選択が重要です。

- トリガーポイント社のフォームローラー

- ランブルローラー(ブルー・ブラック)

- ランブルローラー・ゲイター(表層の滑走性UPに最適)

- スポーツ量販店のソフト系ローラー(小学生や痛みに弱い方向け)

目的によってローラーを使い分けることで、

筋膜リリースの効果が大幅に変わります。

どの競技にも共通する“最重要の3ポイント”

どのスポーツでも、

最も効果が出やすい部位はこの3つです。

- 背中(広背筋)

- 股関節まわり(腸腰筋・お尻)

- 太もも前(大腿四頭筋)

この3カ所をケアするだけで、

ほとんどの競技でパフォーマンスの“底上げ”ができます。

そして実際の現場では、

「今日はどこから始めるか」「どこで止めるか」 という

ケアの“順番決め”が非常に重要になります。

ここはセルフでは判断が難しいため、

TMCではコンディションを見ながら、その日のベストな順番を一緒に組み立てています。

【まとめ|セルフ筋膜リリースは“ライバルと差をつける”戦略】

成長期〜大学生のアスリートは、

体を鍛えることには熱心ですが、

自分の体を整えるセルフケアは苦手な傾向 があります。

しかしセルフ筋膜リリースを習慣にすることで、

- 動きの質

- 力の発揮

- 姿勢

- ケガ予防

- パフォーマンスアップ

が高いレベルで安定します。

TMCでは、この“整える習慣”を競技力の一部と捉え、

セルフコンディショニング教育 を重視しています。

セルフでできることが増えるほど、

専門家が行う「微調整」の効果も大きくなります。

「鍛える」と「整える」をセットで考えることが、

ライバルと差をつける一番の近道です。

【セルフ筋膜リリースを正しく身につけたい方へ】

- やり方がわからない

- どこをケアすればいいの?

- 競技に合った方法を知りたい

- ローラーやボールの使い分けを学びたい

という方に向けて、

TMCではセルフ筋膜リリース指導を行っています。

一人ひとりの競技・年齢・体の特徴に合わせて、

“最も効果が出るセルフケア方法” を丁寧にお伝えします。

📩 ご相談・ご予約はこちら

TRY MARK CONDITIONINGでは、

スポーツ整体・コンディショニングの視点から、

動きと姿勢を含めて体を整えるサポートを行っています。

柏市・東上町周辺で、

スポーツによる不調や体の使いづらさにお悩みの方は、

公式LINEから一度ご相談ください。