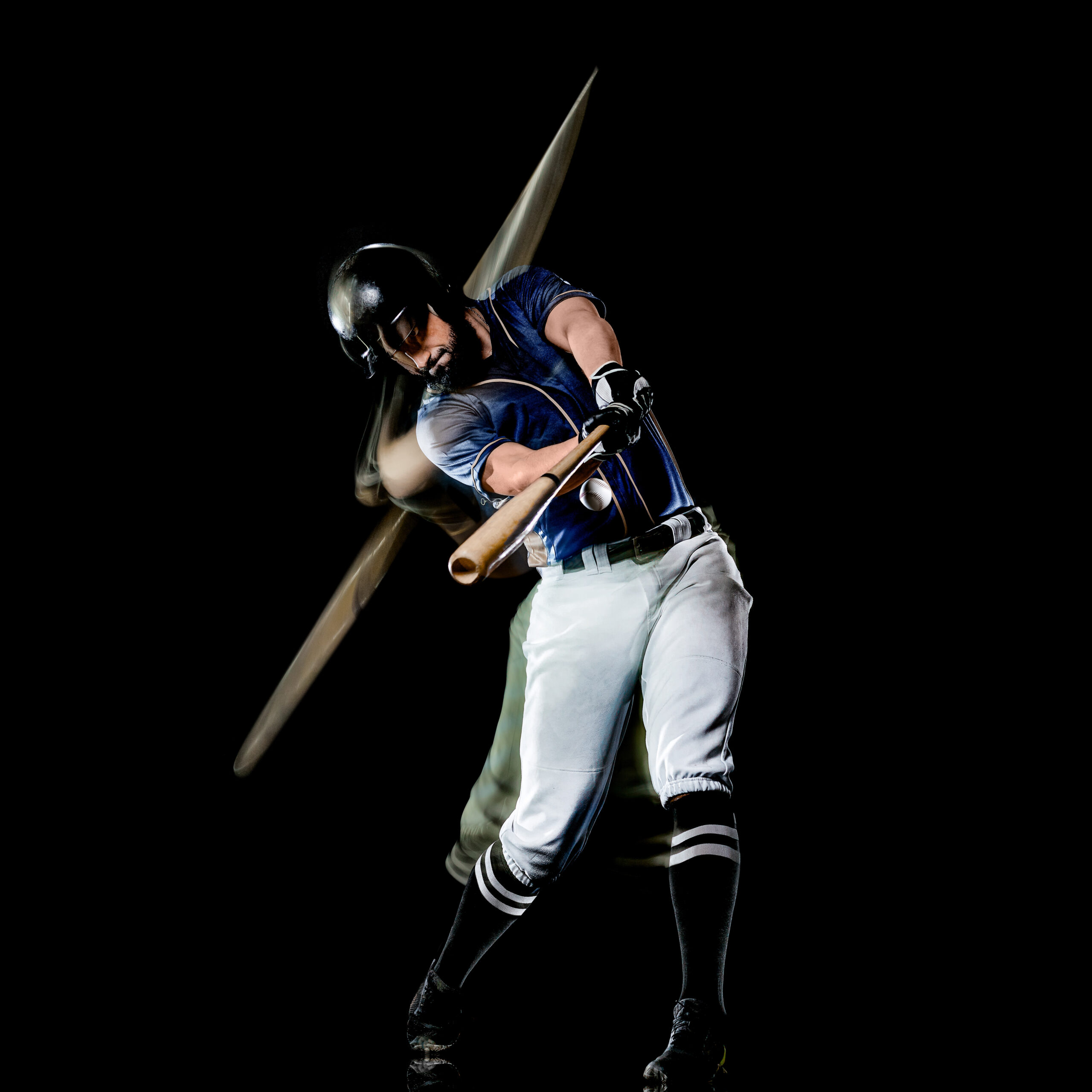

TMCには、大学野球の選手が多く来店しています。

- 軸足が安定しない

- 間(タメ)が作れない

- スイングの軸が崩れる

- 体重移動が上手くできない

- ヒットが出ない

- インパクトが弱い

こうした悩みの多くは、

“技術の問題”というより 「体の使い方」 が整っていないことが原因です。

技術練習をどれだけしても、

体の土台(身体機能)が整っていなければ崩れてしまう。

だからこそ、TMCではまず 体を正しく動かせる状態 をつくることから始めます。

1|最初にチェックするのは「バッティングフォーム × 体の使い方」

選手のフォームを見て、次のポイントを細かくチェックします。

- 骨盤の位置

- パワーポジションが取れているか

- 軸足の乗り方

- 重心位置と重心移動の方向

- 股関節の動き

- 胸郭・背中のしなやかさ

- 腹圧・体幹の使い方

これらはすべて、

スイング動作の“土台”を作る最重要ポイントです。

この時点で多くの選手に、

- 本来のパワーが出ない原因

- 軸が崩れる理由

- タイミングがズレる理由

が見えてきます。

2|大学野球選手に足りていない2つのポイント

「パフォーマンスに直結するストレッチ」と「土台の安定性」

多くの選手に共通しているのが、この2つです。

2-1|パフォーマンスに直結するストレッチ

多くの選手はストレッチをしていますが、

- 伸ばすだけ

- 可動域は広がるが、動作に活かせていない

というケースがほとんどです。

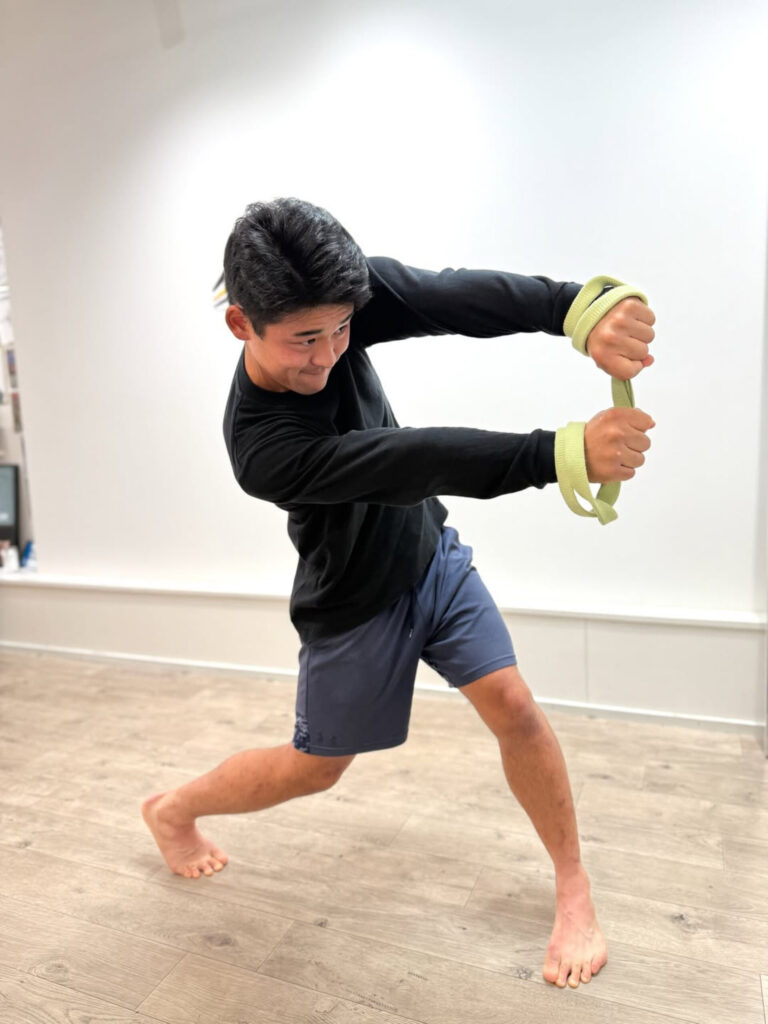

TMCが行うのは

“パフォーマンスに直結するストレッチ”。

- 股関節の切り返しを作る

- インパクトを強くする胸郭・背中の柔軟性UP

- 軸がブレないための脊柱のしなやかさ

- 軸足でためるための足首の可動性

こうした“動きを生むストレッチ”を行い、

バッティング動作に直接つながる体 へ仕上げていきます。

2-2|最大出力を支える「土台の安定性」

もう一つ、大きく不足しているのが

「土台の安定性」です。

具体的には、

- 骨盤を支えるお尻(臀筋群)の安定性

- バッティングで重要な「回旋動作」「側屈動作」を支える胸の動きの安定性

- 肩甲骨周りの安定性

- 胸郭周りの安定性

- 足裏・足部(側部)の安定性

これらが十分に機能していない選手がとても多いです。

本来は、

- 足裏でしっかり地面を捉え

- お尻で骨盤を支え

- 股関節で力を受け渡し

- 胸郭・肩甲骨がしなやかに連動する

ことで、

上半身と下半身が“ひとつのユニット”として回旋するのが理想です。

ところが実際には、

- お尻・股関節が安定せず

- 上半身と下半身をバラバラに使っている

選手が多く、これが

- 軸足でためられない

- 前足に突っ込む

- 上半身だけで振ってしまう

という“パワーロス”につながっています。

TMCでは、

- お尻周り(股関節を含む)の安定性

- 胸郭・肩甲骨の安定性としなやかさ

- 足裏〜足部の安定性

を細かく評価したうえで、

「柔軟性 × 安定性」両方を高め、

バッティングのインパクトで最大出力を出せる体 をつくっていきます。

3|TMCで教えている体の使い方の基本

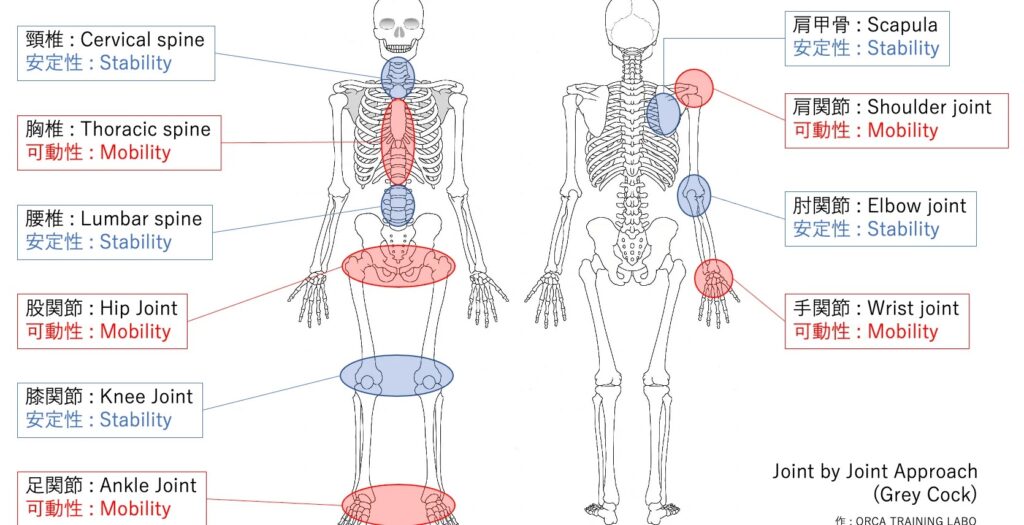

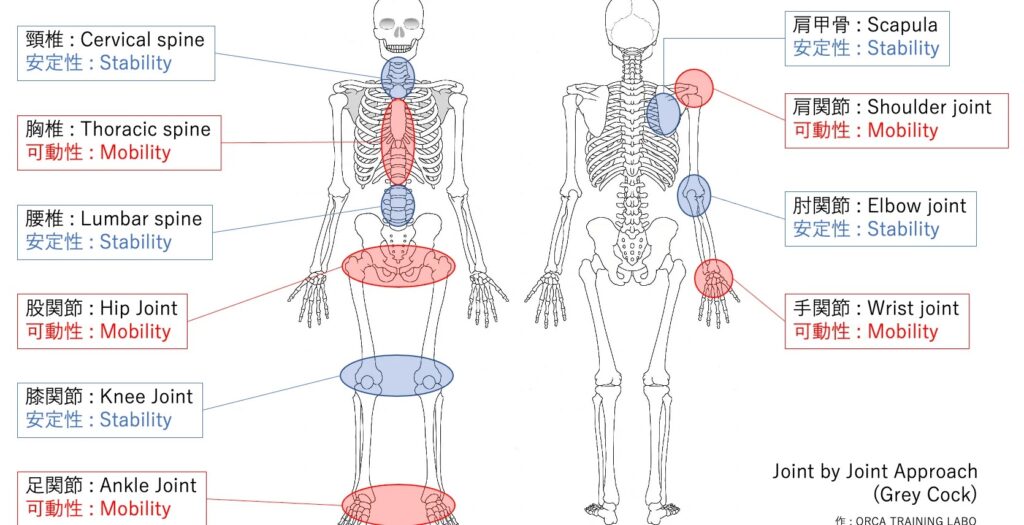

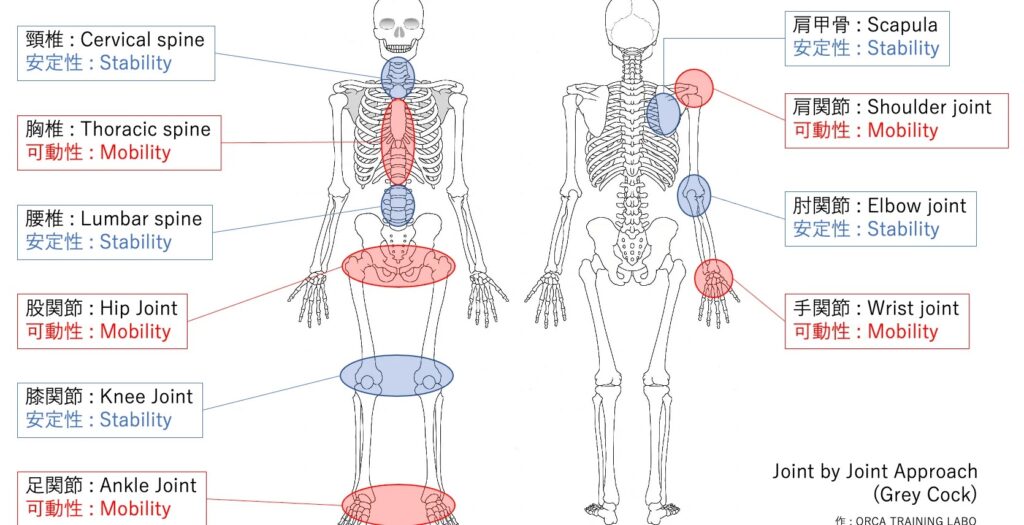

① ジョイントバイジョイント理論

各関節には役割があります。

| 関節 | 役割 |

|---|---|

| 股関節 | 動く(モビリティ) |

| 腰 | 安定(スタビリティ) |

| 胸椎 | 動く |

| 肩関節 | 動く |

| 膝 | 安定 |

これが理解できていないと、

- 動くべきところが動かない

- 安定すべきところがグラつく

→ スイングの軸を崩す原因になります。

TMCでは選手ごとに

「どこを動かし、どこを安定させるべきか」 を明確にフィードバックします。

② パフォーマンスピラミッドで“現在地”を把握する

パフォーマンスは3階層で成り立っています。

- 身体機能(可動性・安定性)

- 動作(筋力・ムーブメント)

- 技術(スキル)

このバランスが崩れると、

- 技術だけ高くても安定しない(オーバーパワー型)

- 機能はあるのにスキルに生かせない(オンダーパワー型)

- 各層がバラバラで繋がらない(ディスバランス型)

といった問題が起こります。

TMCではまずタイプを判定し、

「今どこにいて、どこを目指すべきか」 を明確にしていきます。

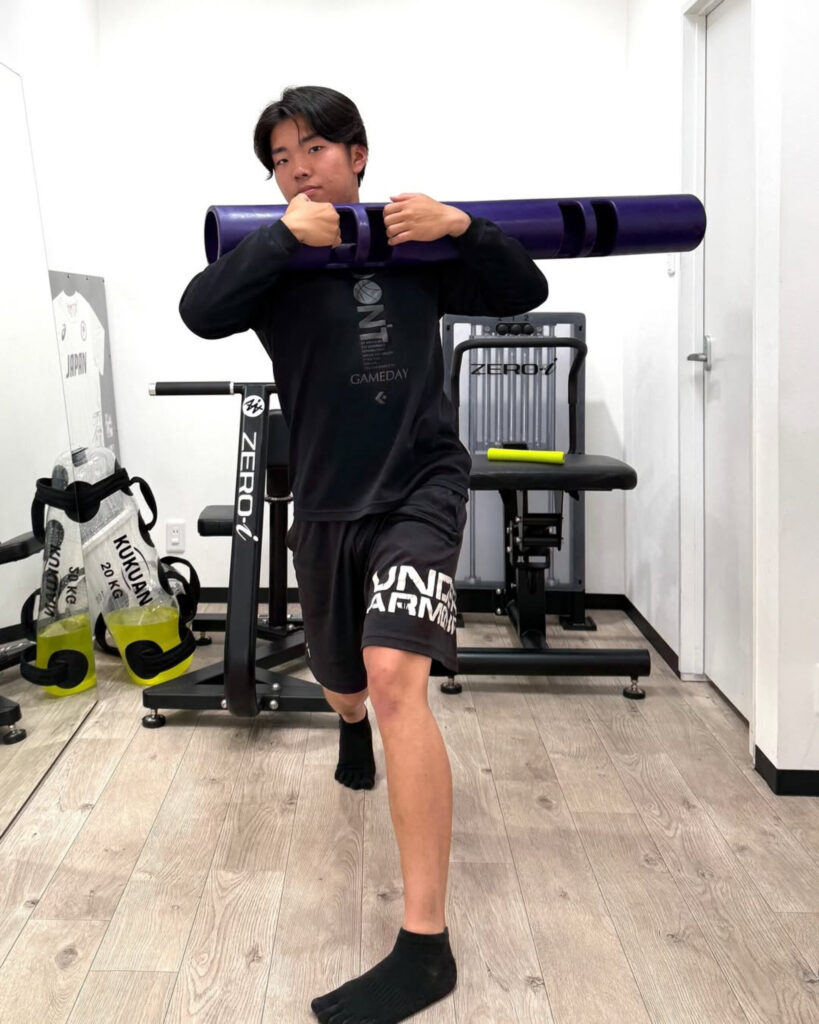

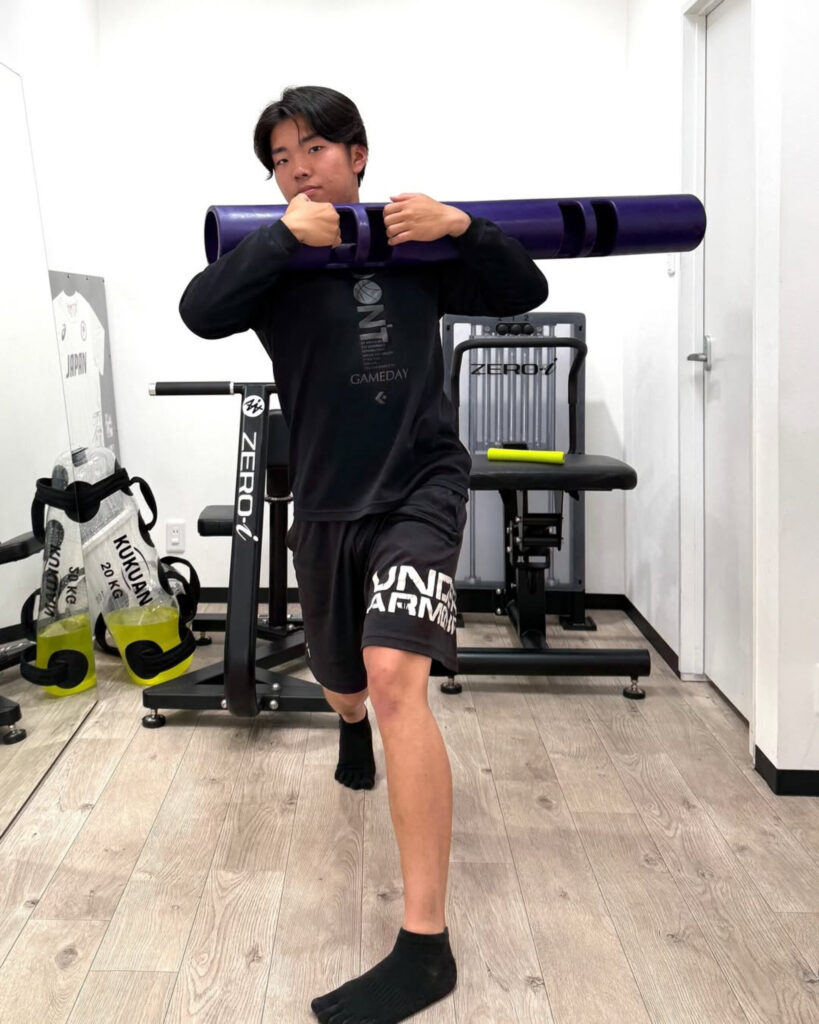

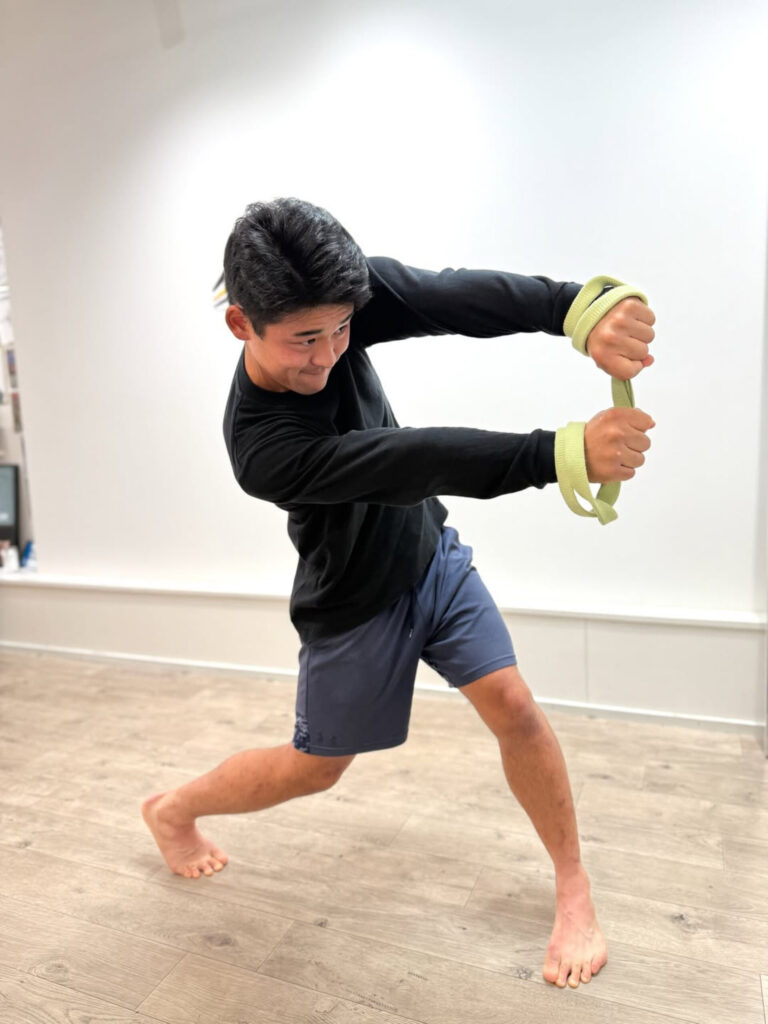

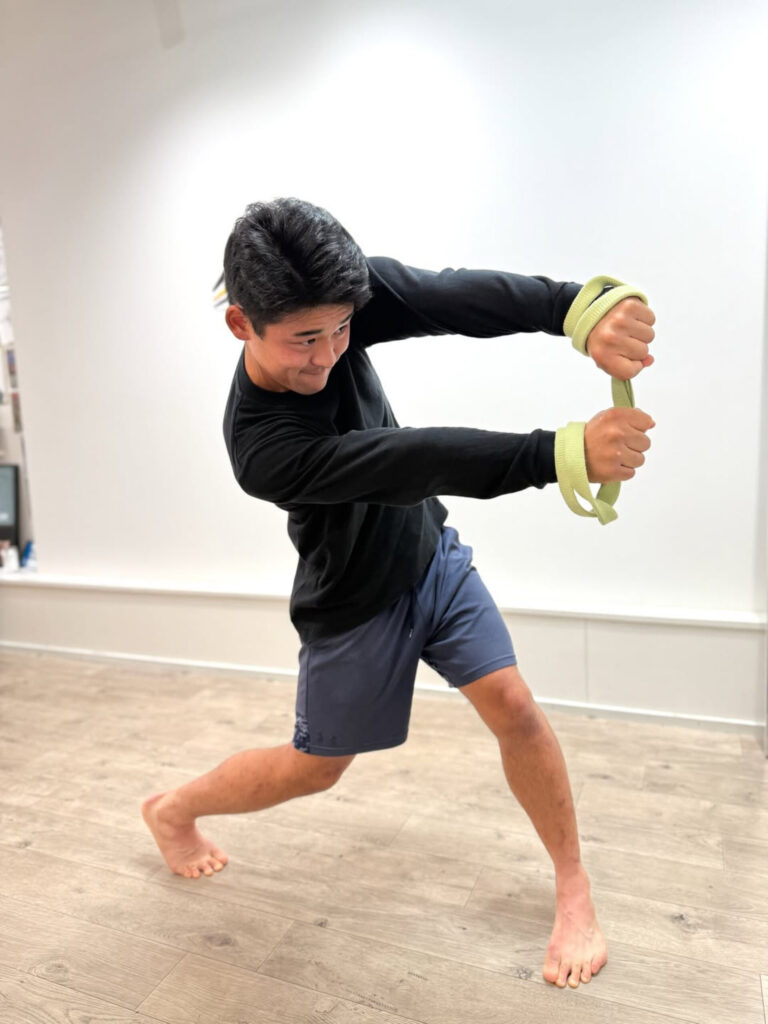

4|TMC独自の「身体操作」トレーニング

体の軸を失わずに“操れる体”をつくる

バッティングで最も大切なのが、

「体をイメージ通りに操る力(動かす)=身体操作」です。

TMCでは、

- 軸足の使い方

- 重心移動の方向

- 前足の入り方

- 腹圧の作り方

- 股関節の切り返し

- インパクト時の胸郭の動き

などを、フォーム動画や実際の動作を使いながら改善していきます。

身体操作が整うと…

- 軸がぶれない

- 間(タメ)が作れる

- インパクトが強くなる

- バットコントロールが安定する

- 再現性が高まり、ヒット数が増える

という変化が現れます。

5|「体を操る力」が強くなると、野球の動きは一気に変わる

大学野球のコーチから、こんな言葉をいただいたことがあります。

「体を操る力が高くなるほど、道具(バット・ボール)のコントロールも上手くなる。

結果として、バッティングもピッチングも自然と良くなる。」

野球は道具を扱うスポーツですが、

実際に結果を左右しているのは “道具を使う前の身体操作” です。

身体操作が低い選手は、

- 軸足でためられない

- インパクト位置がブレる

- ボールの下をこする

- フォロースルーが弱い

といった“技術以前のズレ”が起きやすくなります。

逆に、身体操作が高まると、

- 無駄な力みが抜ける

- 重心と体幹が安定

- インパクトの再現性が上がる

- バットを“操る動き”が生まれる

- ピッチングの腕振りもしなる・強くなる

つまり、

身体操作の向上 = 技術向上の最短ルート

と言えます。

6|TMCが行っているのは、まさにこの“本質的なプロセス”

コーチの言葉を聞いたとき、

「まさしくTMCはその工程をやっている」と強く実感しました。

TMCでは、

- 股関節 → 胸郭 → 体幹の連動

- 軸の取り方

- 間の作り方

- 重心位置の安定

- パワーポジションの理解

- ジョイントバイジョイント理論

- パフォーマンスピラミッドによる分析

これらを通して “体を操る力”を底上げしています。

だから選手たちからは実際に、

- 「バットが自然に出るようになった」

- 「インパクトの感覚がわかった」

- 「タイミングのズレが減った」

- 「合宿で三連続ホームランが出た」

- 「試合で2打数2安打が打てた」

- 「バッティング時、ボールへのアプローチの仕方が変わった」

- 「ボールの見方・捉え方が変わった」

といった声が届きます。

これは偶然ではありません。

体を整える → 動かせる → 技術に繋がる → 結果が出る

このプロセスがハッキリ機能しているからです。

7|ケア → 調整 → 習得

オフ・試合期に合わせた“戦略的コンディショニング”

TMCでは、技術練習と並行して、

- 体の疲労を抜く

- 可動性を整える

- パフォーマンスが出る体へリセット

- ストレッチや身体操作を宿題として持ち帰り

というサイクルを続けます。

1ヶ月・数週間後に再来店したとき、

身体操作のレベルが確実に上がっている選手が多いのはこのためです。

8|実際の成果(選手の声)

- 合宿で3日連続ホームラン

- シーズン中に打率が大幅UP

- ウォームアップ〜試合の流れが安定

- 「インパクトの感覚が分かった」

- 「翌日の試合でマルチヒットを打てた」

嬉しい報告が続いています。

まとめ|柏市・東上町 スポーツ整体・コンディショニングなら

技術の前に「体を整えること」が最速の上達ルート。

バッティング不調の背景には、

“体の使い方のクセ”が必ず隠れています。

TMCでは、

✔ フォームチェック

✔ パフォーマンス型ストレッチ

✔ 土台の安定性づくり

✔ 体幹・腹圧

✔ 股関節・胸郭の可動性

✔ 重心・軸の作り方

✔ 身体操作トレーニング

✔ パフォーマンスピラミッド

✔ ジョイントバイジョイント理論フィードバック

これらを組み合わせて、

大学野球選手のバッティング改善をサポートしています。

✔ バッティングで悩んでいる方へ

✔ 野球のパフォーマンスを底上げしたい方へ

オフシーズンは、“体を変える最速の期間” です。

来年の良いシーズンは、

実は “半年先の準備” が作ります。

TMCでは、

フォーム改善・体の使い方・土台づくりを組み合わせて

【バッティングに直結するコンディショニング】を行っています。

技術の前に、動ける体づくりを。

▼ まずは気軽にご相談ください

「何から始めればいいかわからない」

「今のフォームのどこが悪いか知りたい」

そんな方でも大丈夫です。

あなたの現在地と課題を明確にし、

来シーズンにつながる体づくりを一緒に進めていきます。

👉 LINEから気軽に相談・ご予約OK