トップアスリートと歩んで学んだ“考え方の整え方”

はじめに|「できる」「できない」だけで終わっていないか?

トップアスリートと歩んで学んだ“考え方の整え方”

誰もが一度は、「できた・できなかった」という結果に一喜一憂したことがあるのではないでしょうか。

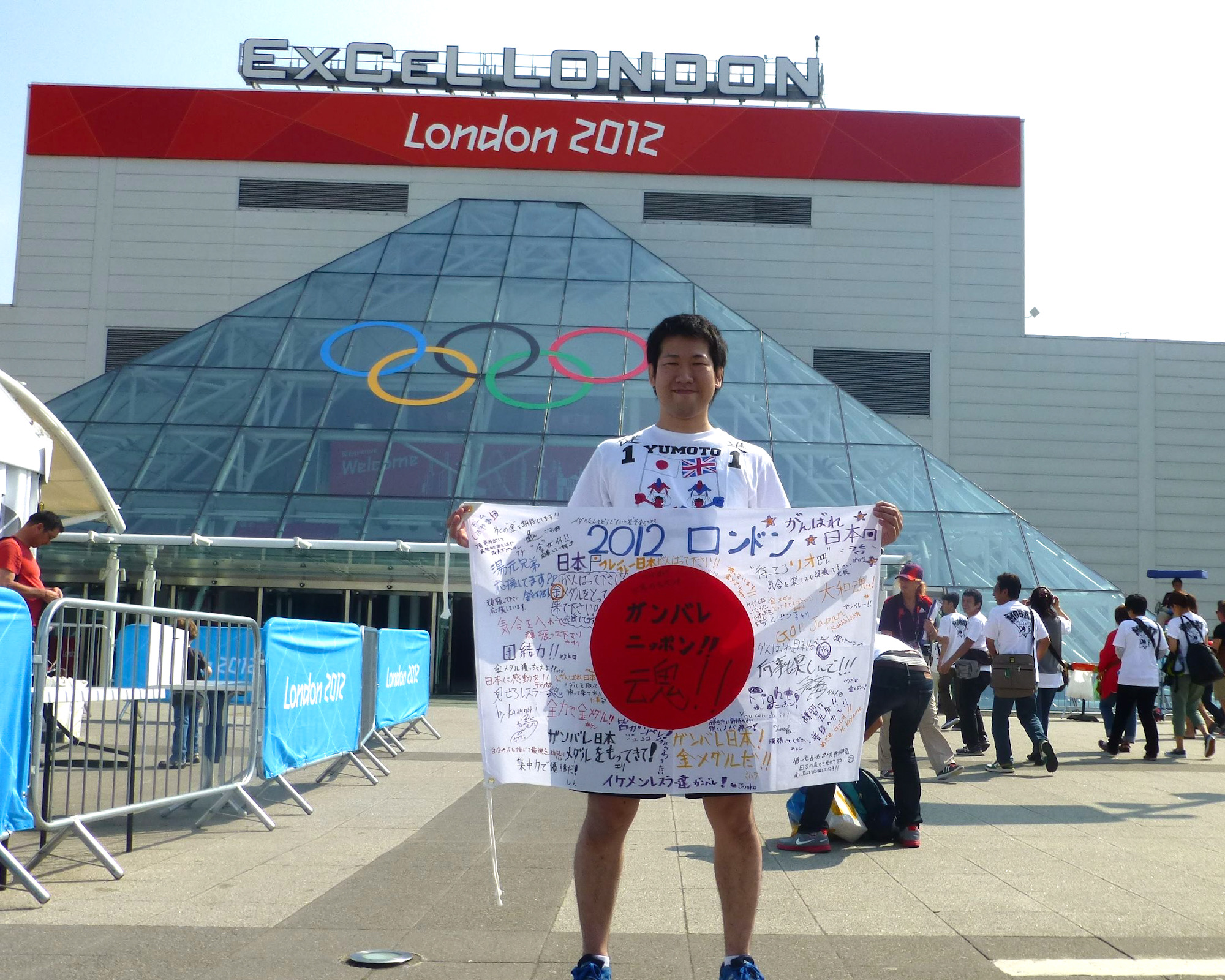

実は、私自身もトレーナーとして20代後半の頃、長くその思考にとらわれていた時期がありました。

「うまくいかない=自分が足りない」と決めつけてしまい、自分自身の成長を止めていたことに、今でははっきりと気づきます。

けれど、アスリートたちと向き合う中で、少しずつ考え方は変わっていきました。

特に、トップ選手たちの練習や日常には「確率を高める」という視点が深く根づいていたのです。

|第1章|オリンピアンの思考:“勝つ確率”を高める練習とは?

「できる・できない」ではなく「確率」の問い

選手やプロで活躍するアスリートたちは、単に「できる・できない」で判断していません。

彼らの思考には、こんな問いが常にあります。

- 「10回中、何回勝てるか?」

- 「その確率を1%でも上げるには、何が必要か?」

練習で問われる“準備の質”

練習では、すでに得意なことを繰り返すよりも、

- 想定外のパターンにどう対応するか

- どんな状況でも迷わず動けるようにするか

- 一生に一度のチャンスを、どう確実に仕留めるか

という視点で、自分を追い込んでいます。

こうした「逆算」と「準備の質」が勝敗を左右します。

第2章|私自身の変化:「できる/できない」を超えて

結果思考から「確率」への転換

トレーナーとして多くのアスリートを支える中で、私自身の考え方も大きく変わっていきました。

昔は、「今日はうまくいかなかった…」「まだできない…」と、結果に振り回されることが多かった。

でもある日、ある選手の言葉にハッとさせられました。

「今日は60%できた。あとはこの3割を埋めるだけです。」

点ではなく「確率」で捉える視点

自分の課題を“点”でなく“確率”で捉える。

この思考は、練習の目的を明確にし、次の一手が自然と見えてきます。

私自身もそのマインドを取り入れ、アスリートが実践していることを、まず自分がやってみようと決めました。

少しずつ、「これでいいんだ」と、自分自身を客観的に見られるようになってきました。

第3章|“なりたい自分”との距離を縮める練習

「ズレを埋めるプロセス」とは?

練習とは、「ズレを埋めるプロセス」だと感じています。

でもそれは、難しい言葉ではなく、こう言い換えられます。

「今の自分」と「理想の自分」の間を、少しずつ近づけていく作業。

たとえば、小学生の子が「できなかった…」と落ち込んでいたとき、

「今日はどこまで近づけたと思う?」と聞いてみると、

「3割はできた」「あともう少しで形になる」

と、気持ちが切り替わることがよくあります。

こうしたポジティブな問いかけの癖がつくと、

モチベーションが上がるだけでなく、

自分自身を客観的に捉えられるようにもなっていきます。

第4章|セルフトークの変換:問いかけで思考を変える

| 状況 | NGセルフトーク | OKセルフトーク |

|---|---|---|

| 試合で負けた | やっぱり無理かも | 出せなかった技/準備不足に気づく |

| 続けるのがしんどい | 意味ない | この練習が〇〇にどうつながるか考える |

| 練習でうまくいかない | センスがない | 再現性を高める方法は?と自問する |

第5章|トップアスリートが実際にやっている“確率を上げる”準備

準備と目的の一覧表

| 視点 | 実践内容 | 意図 |

|---|---|---|

| 技術 | 得意技を複数パターンで再現 | 相手に読まれても対応可能に |

| 状況対応 | 想定外シチュエーション練習 | 焦らず動ける力を育てる |

| メンタル | 試合前に流れをイメージ | 不安を減らし冷静に入れる |

| ケア | 睡眠・栄養・疲労の調整 | 高い再現性をキープ |

| 生活 | 日常のリズムを整える | 情緒と体調の安定を保つため |

これらすべてが、「勝てる確率を上げるための準備」です。

誰かと比べて“勝つ”のではなく、

「自分に勝つ確率を上げていく」という視点が、彼らの軸にあります。

まとめ|「できる/できない」ではなく、「どう高めていくか」

結果に一喜一憂するのではなく、

自分の取り組みが“どんな確率を高めているか”という視点を持つこと。

これは、アスリートに限らず、日常を生きるすべての人に通じる考え方だと思います。

私は、アスリートと一緒に“整える”という仕事をしながら、

自分自身もその思考に育てられてきました。

TMCでできることは、ただのケアや整体ではありません。

「考え方を整えるサポート」も、私たちが提供したい価値のひとつです。

番外|RIZIN選手の挑戦に学ぶ視点

ジュニアアスリートへのアプローチ

最後に、アスリートのあなたへ

この文章は、高校生からプロまで、そして未来を目指すジュニア世代のアスリートにも届けたいと思って書きました。

「できる/できない」で判断しがちな時期もあるかもしれません。

でも、そうした思考にとらわれず、“確率を高める”という視点に気づけたとき、自分の可能性が大きく広がっていきます。

トップアスリートたちの姿から学んだのは、

勝つための練習とは、「負ける確率を下げる」「自分の“ズレ”を埋めていく」ことの積み重ねだったということ。

ここでいう“ズレ”とは、

- 思っていたように体が動かなかったり、

- 想定と違う状況で焦ってしまったり、

- 頭では理解していても再現できなかったりする、

そんな **「理想と現実のギャップ」**のことです。

そのギャップに気づき、少しずつ整えていくことこそが、

結果につながる“本当の準備”だと私は思っています。

これは特別な人だけができる考え方ではありません。

小学生や中学生のうちから、こうした言葉に触れておくことが、

将来の大きな土台になると信じています。

競技人生は、結果だけじゃなく、

“どう考えて、どう向き合ってきたか”で変わります。

あなたが進む道の中で、今日のこの言葉が、

少しでもヒントになっていたら嬉しいです。

—TRY MARK CONDITIONING 代表・加藤健治

TRY MARK CONDITIONINGでは、

スポーツ整体・コンディショニングの視点から、

動きと姿勢を含めて体を整えるサポートを行っています。

柏市・東上町周辺で、

スポーツによる不調や体の使いづらさにお悩みの方は、

LINEからお気軽にご相談ください。