ナボソで変わる!アスリートのパフォーマンスを支える「感覚入力 × 動作学習」アプローチとは?

“感じて動く”力が、競技力を変える。

ナボソで足裏感覚を再起動し、「無意識で整う体」と「正しく動ける体」をつくる、TMCのWアプローチ。

“動き”ではなく“感じ方”がカギかもしれない

「練習しているのに、なぜか体が重い」

「フォームを意識しても、なぜか戻ってしまう」

そんな経験、ありませんか?

それは、“動き方”ではなく “感じ方”のズレ が原因かもしれません。

TRY MARK CONDITIONINGでは、ナボソによる「感覚入力」と、動きの質を高める「動作学習」の両輪で、

疲労回復からパフォーマンスアップまでをサポートしています。

感覚入力とは?|“動く前”に整える力

感覚入力 = 「感じる力」の再起動

私たちの体は、動く前に“感じる”ことで整うようにできています。

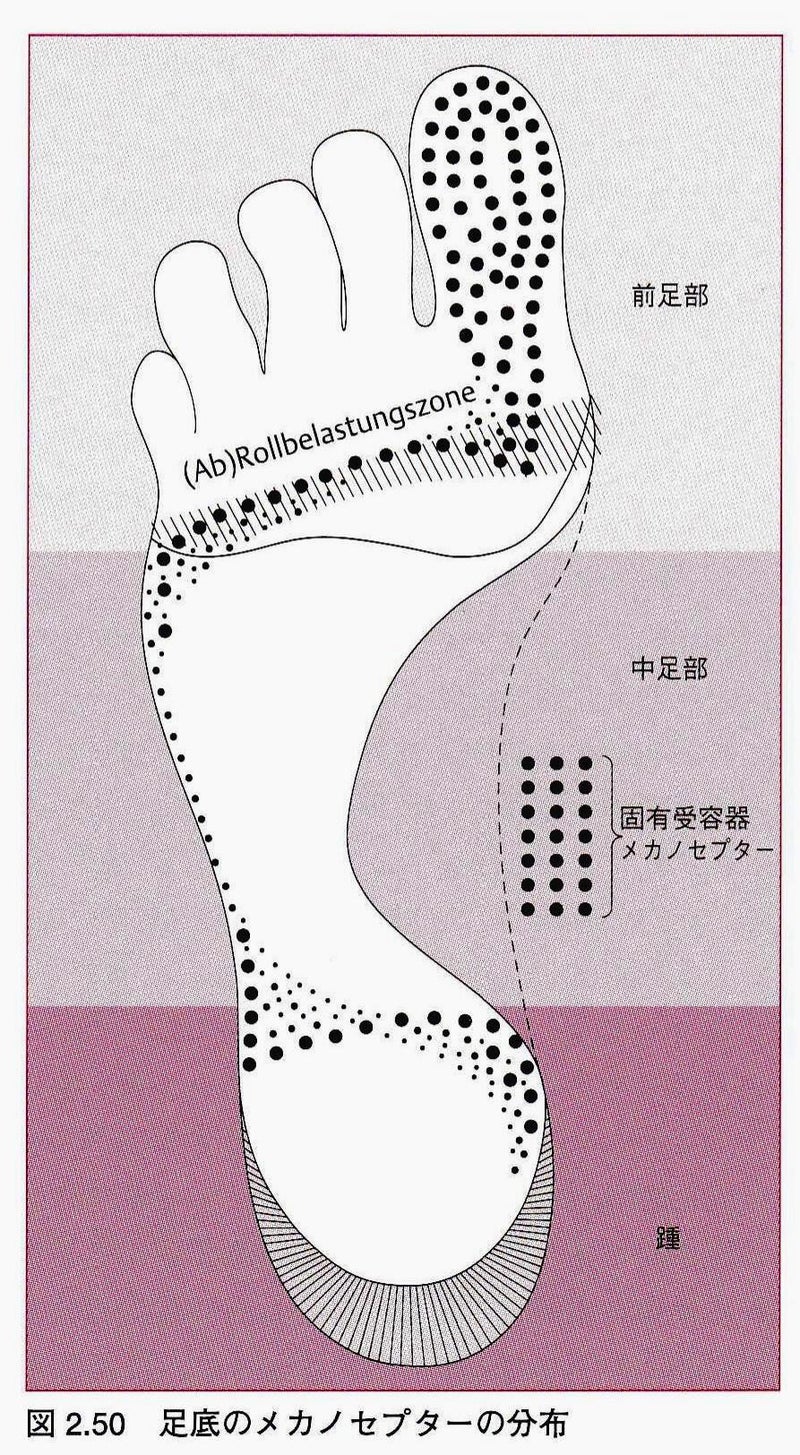

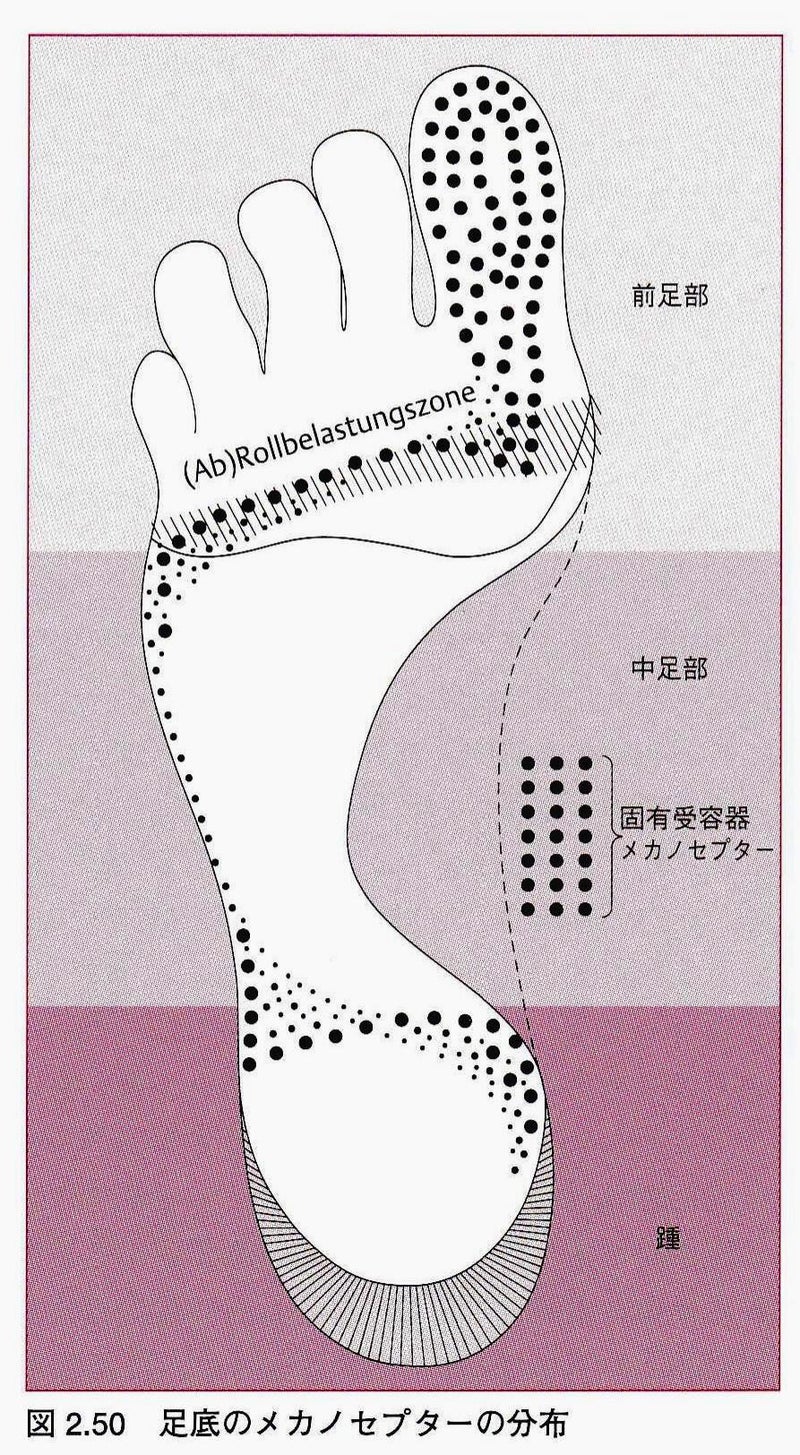

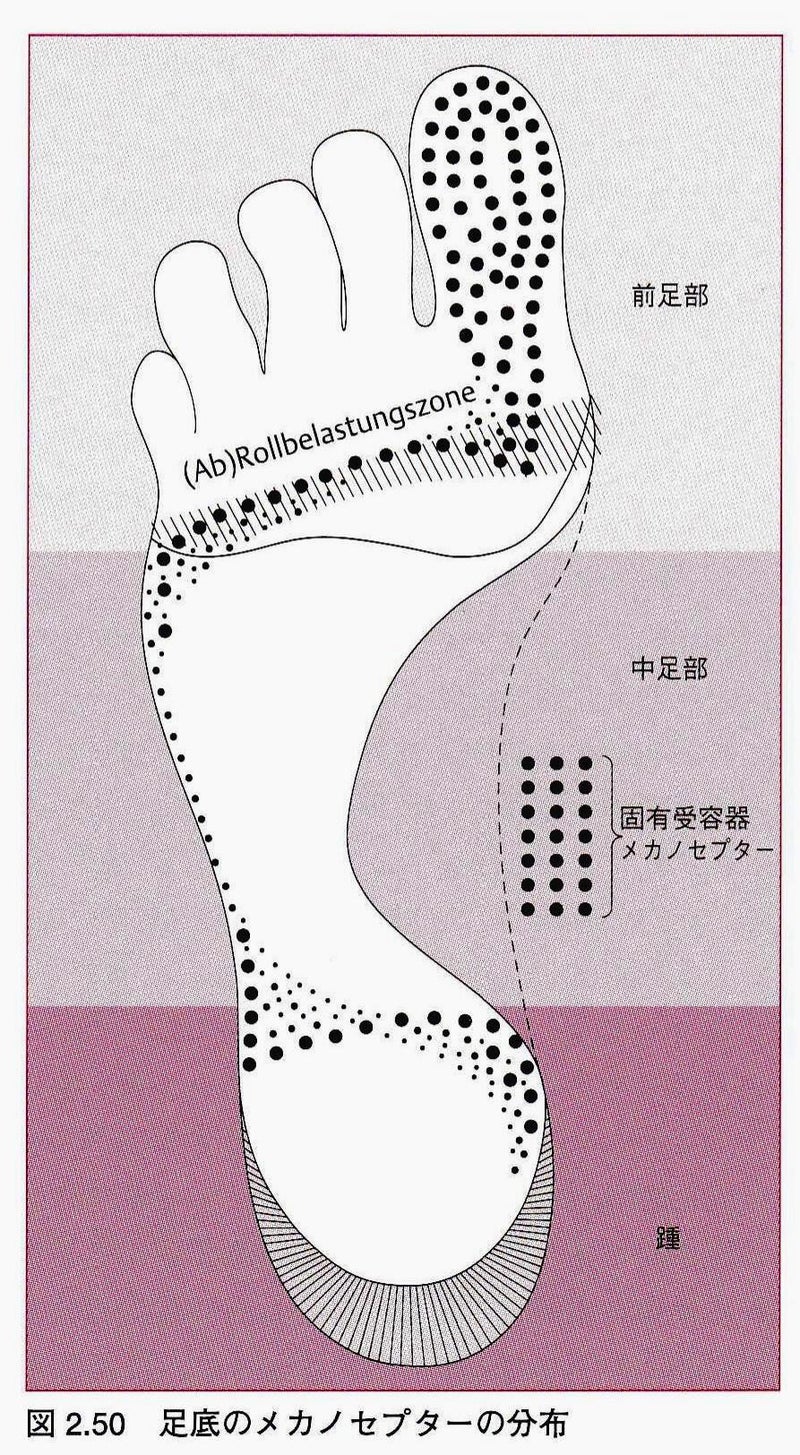

とくに足裏や関節には、圧・振動・位置感覚などを脳に伝える

“感覚センサー(メカノレセプター)” が集中しています。

足裏から感じて、脳まで伝わる“感覚入力”のしくみ

私たちの体は、「感じる」ことから動きが始まるようにできています。とくに足裏には“メカノレセプター”という感覚センサーが集まっており、バランスや動きのナビゲーションを担っています。

裸足で歩いたり、足裏に刺激を与えることで、脳へ感覚入力が送られ、体の位置や重心、接地感覚などを無意識に調整しています。

この感覚は、脳にリアルタイムで伝達され、全身の動きや姿勢、反応に活かされていきます。まさに「足裏→脳」の感覚ルートが、パフォーマンスの鍵を握っているのです。

TRY MARK CONDITIONINGでは、この“感覚入力”を活かしたアプローチで、疲労回復・パフォーマンス向上・バランス改善をサポートしています。

ナボソが担う役割

- 足裏からの感覚情報を「正しく」脳へ届ける

- 姿勢制御・バランス・筋出力など、無意識の調整力を高める

- クッションに慣れた日常生活で眠った足裏や感覚を“再起動”する

Point

フォームや筋力の前に、「感じる力」こそが土台。

それを、足からやさしく起こしてくれるのが「ナボソ」の強みです。

動作学習とは?|“正しく動く”を学び直す

動きは“筋肉”ではなく、“脳”が覚える

筋力だけでなく、脳神経系の「記憶と調整」がカギ。

これは「動作学習(Motor Learning)」と呼ばれます。

動作学習 = 意識して“動かし方”を再教育すること

- フォーム改善

- 姿勢や動きのクセの修正

- 筋肉の適切な使い方の学習

どれくらい練習すれば、脳が覚えるの?

| シーン | 目安の回数 | 解説 |

|---|---|---|

| 新しい動きを覚える(単純な動作) | 約300〜500回 | 姿勢・スクワットなど。感覚フィードバックがあると短縮も可能。 |

| スポーツなど複雑な動作 | 数千回以上 | 技術や連動動作は反復で「無意識レベル」へ。 |

| 間違った癖を直す | 約3,000〜5,000回 | 一度染みついた癖は“上書き”が必要。 |

「逆上がりができるまで」「ストレッチで正しい動きを覚える」

どれも脳が“新しいつながり”を作っている時間なんです。

なぜそんなに時間がかかるの?

- 脳は「よく使う回路」ほど強くなる

- 使わない回路は“削除”される

- 楽な動き・クセのあるフォームほど、無意識に定着しやすい

だからこそ、

正しい動きを「感じながら」繰り返すことが大事。

ナボソなどの感覚入力ツールは、それを支える“土台”になります。💡だからこそ、正しい動きを“感じながら”繰り返すことが重要。

動作学習は、日常にもあふれている

| 身近な例 | 実は脳がしていること |

|---|---|

| 小学生が縄跳びを上達する | タイミング・ジャンプ・リズムを統合して記憶 |

| ストレッチで正しいフォームを覚える | 関節の可動感覚 × 姿勢制御の学習 |

| デスクワーク後の猫背を直す | 姿勢感覚の“ズレ”を脳が修正しようとする |

| 高齢者の転倒予防トレーニング | 重心移動・反応スピードの再学習 |

まとめ|脳が覚える。動きが変わる。

- 筋肉を鍛えるだけでは不十分

- 「感じる → 気づく → 正しく動く」プロセスが学習を支える

- その繰り返しが、新しい動作パターンを脳に定着させる

Point

ただの反復ではなく、「感覚 × 正しい動き × 繰り返し」が鍵。

ナボソを活用した動作学習は、脳と体の橋渡しになります。

TMCでの取り組み

- 個別に設計されたストレッチ・トレーニング

- 「気づく → 意識する → 無意識に落とす」ステップで指導

- 感覚入力を活かすことで定着が加速する

Point

感覚が整った状態ではじめて、動作学習は“意味あるもの”になる。

だからこそ、「先に整える」がカギです。

感覚入力 × 動作学習|“再現性”をつくる組み合わせ

アプローチのちがいと役割

感覚入力(ナボソ等)

- 即効性が高い

- 無意識の調整力を整える

- ケア直後・試合前に有効

動作学習(トレーニング等)

- 成果まで時間がかかる

- 正しい動作を意識的に学ぶ

- 練習計画に組み込むのが理想

組み合わせるメリット

- 感覚入力で「整った状態」を先につくる

- 動作学習で「正しい動き」を落とし込む

- 「感じる → 動く」の回路がスムーズにつながる

Point

“動き”を変えるには、“感じ方”から変えること。

この順番こそが、TMCの感覚入力 × 動作学習のアプローチです。

まとめ|“感覚”が変われば、“動き”が変わる

ナボソによって「感じる力」を整え、

動作学習によって「動かし方」を定着させる。

このWアプローチは、フォーム改善だけでなく

疲労回復・再現性・ケガ予防・パフォーマンスの安定にもつながります。

まずは、感じる体験から。

ナボソを通して、あなたの中に眠っていた“本来の動きやすさ”を目覚めさせてみませんか?